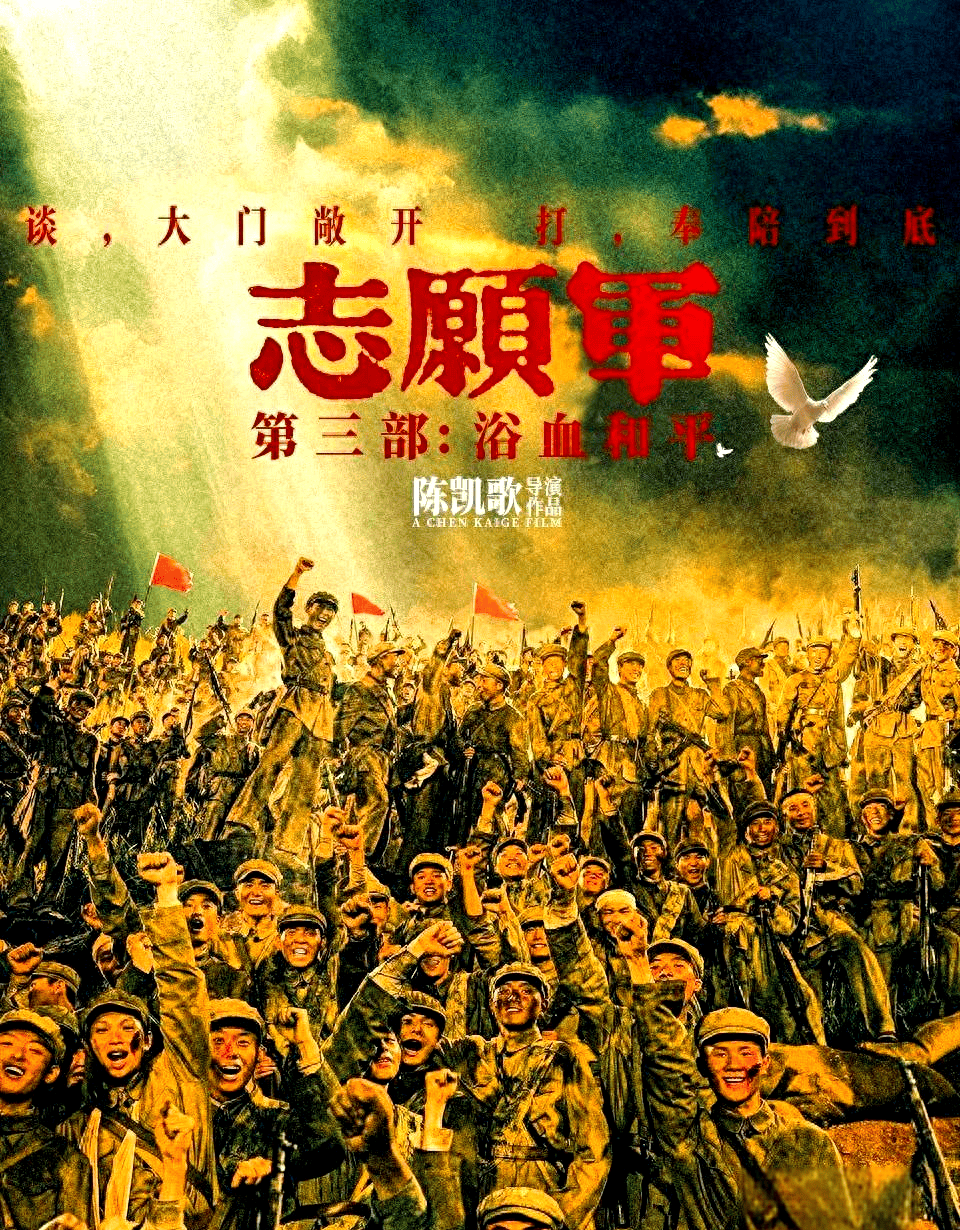

当《志愿军:浴血和平》的片尾字幕缓缓滚动,影院里久久未散的沉默,是观众对这段历史最沉重的致敬。影片没有刻意渲染战争的残酷,却用一个个细腻而震撼的镜头,将志愿军战士的信仰与牺牲刻进观众心底,那些画面越过银幕,成为无法被时间抹去的记忆。

最让人揪心的,是长津湖雪地里 “冰雕连” 的特写镜头。镜头缓缓扫过雪坡,一个个志愿军战士保持着冲锋的姿势,棉衣上结满厚厚的冰霜,睫毛冻成了白色冰晶,手指仍紧紧扣着扳机。没有激烈的枪炮声,没有悲壮的呐喊,只有风雪呼啸着掠过他们僵硬的身躯。当镜头定格在一位战士衣兜露出的半截家书,纸上 “娘,等我回家吃饺子” 的字迹被冻得模糊,却瞬间击穿了所有观众的心理防线。这组镜头没有刻意煽情,却让我们读懂:所谓英雄,不过是一群孩子穿上军装,在零下四十度的严寒里,用生命守住了祖国的温暖。

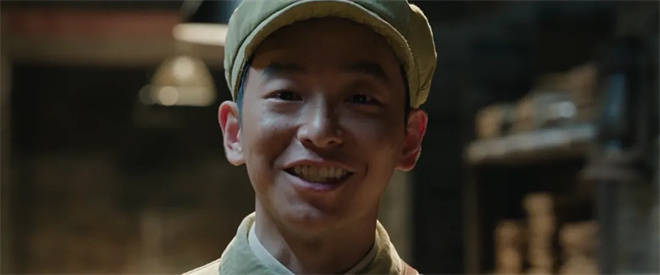

还有松骨峰阻击战中,通信兵小李传递情报的镜头让人心碎。炮火连天的阵地上,小李的左腿被弹片击中,鲜血浸透了裤腿。他没有倒下,而是咬着牙爬过满是弹坑的阵地,身后留下一道长长的血痕。当他终于爬到指挥部,从怀里掏出染血的情报时,嘴角却露出了微笑,轻声说 “任务完成了”。镜头在这里放慢,阳光透过硝烟洒在他年轻的脸上,汗水与血水混在一起,却遮不住眼里的坚定。这个镜头没有宏大的叙事,却让我们看见:志愿军战士的勇敢,不是不怕疼、不怕死,而是明知危险,仍选择向着使命冲锋。

影片结尾,停战协议签订后,老战士赵建国抚摸着战友墓碑的镜头,更是让无数观众泪目。白发苍苍的赵建国蹲在墓碑前,从布包里拿出几个红彤彤的苹果,轻轻放在碑石上:“老张,当年答应你的苹果,我带过来了。” 镜头从他颤抖的手慢慢移到墓碑上的名字,背景里传来孩子们嬉笑打闹的声音。一静一动的对比中,我们突然明白:战士们用生命换来的和平,从来不是一句口号,而是如今街头巷尾的烟火气,是孩子们无忧无虑的笑脸。

《志愿军:浴血和平》的镜头语言,没有刻意追求视觉冲击,却用最真实的细节打动人心。那些画面里,有战士们的热血与柔情,有战争的残酷与和平的珍贵。它们不仅仅是电影中的片段,更像是一把钥匙,打开了我们与历史对话的大门。当我们走出影院,那些镜头仍在脑海中回荡,提醒着我们:哪有什么岁月静好,不过是有人曾为我们负重前行,这段历史,永远不能忘,也不敢忘。